熊孩子逆袭年级前十! 宝妈没打没骂, 靠7个好习惯唤醒自驱力

小区里张姐家的亮亮,曾经是我们小区“知名”的熊孩子。

放学书包一扔就扑向平板,作业全靠催,考试卷上红叉叉扎心。

张姐每次聊起孩子,眉头都拧成疙瘩:“我急得30岁就长白头发了,他倒跟没事人似的!”

可今年寒假过后,亮亮变了个人。作业主动完成,成绩单上分数稳步上升,期末竟闯进了年级前十!

张姐脸上的愁云一扫而光:“哪有什么天赋异禀,就是靠死磕几个好习惯!”

张姐的感慨,戳中了无数家长的心——孩子与孩子之间的差距,看似是成绩单上的数字,实则是好的和坏的学习习惯在较劲。

01:为什么习惯的力量如此惊人?

我国古代大教育家孔子说过:“少成若天性,习惯如自然。”

什么意思呢?

就是少年时期养成的习惯,如同天生秉性一般,会得到自然的延续。

近代大教育家叶圣陶先生也说过类似的话:“什么是教育?简单一句话,就是要养成习惯。”

叶圣陶先生在《改变学风》中指出:

“大凡传教技能、技巧,讲说一道,指点一番,只是个开始而不是终结。要待技能、技巧在受教者身上生根,习惯成自然,再也不会离谱、走样,那才是终结。”

而科学表明,21天就能形成一个习惯。

就像亮亮,过去写作业是一场家庭战争,如今放学后固定时间坐到书桌前已成自然——省下来的精力,全部用于高效学习本身。

02:真正拉开差距的,往往是那些“不起眼”的日常坚持

第一,规律作息是专注力的基石。

睡眠是大脑巩固记忆的关键阶段,长期缺觉会直接影响记忆力、注意力和信息处理速度。

研究发现,青少年连续两周每天睡眠少于7小时,逻辑推理和复杂任务完成能力会下降30%以上。

亮亮严格执行晚上九点半睡觉,清晨六点半起床的节奏,不熬夜不磨蹭,写作业效率更高了,上课也不打瞌睡了!

负责决策、自控力的前额叶皮质在青春期持续发育,睡眠不足会减少神经元连接,导致冲动行为增加,例如更容易沉迷手机或游戏。

第二,错题本是提分加速器。

亮亮不再把错题当耻辱,而是当成进步的密码。他用一个本子专门收集错题,定期重做、分析错因。

每一次对错误的修正,都是对知识盲区的一次很好的梳理。

第三,碎片时间高效利用。

亮亮在等车、吃饭前的几分钟会背几个单词或公式。

别小看这点滴积累,电视剧《蛮好的人生》,孙俪饰演的妈妈,要儿子早餐时间背背单词,其实还是有一定的科学依据的。

电视剧《蛮好的人生》

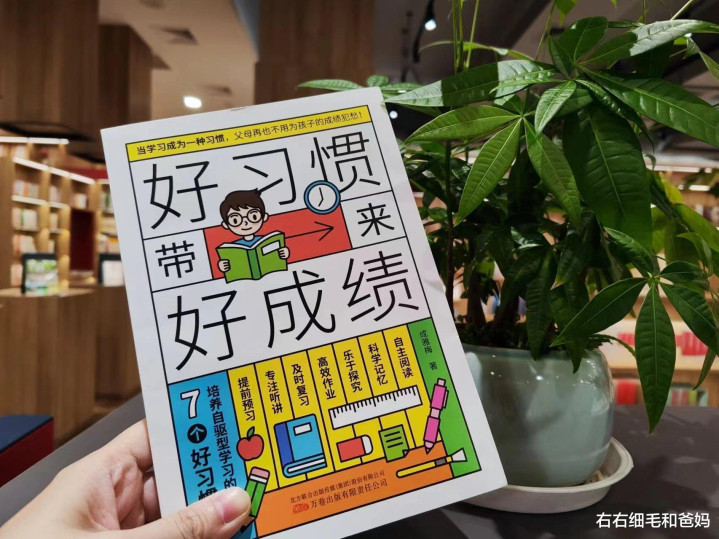

这些习惯并非亮亮天生具备。李姐坦言,起初亮亮抗拒得厉害,全靠一套神奇的习惯养成书——《好习惯带来好成绩》——把枯燥的坚持变成了趣味挑战。

03:这套书为何有这般“魔力”?

它用妈妈和孩子的对话来对比养成好习惯前后的区别,让 孩子自己明白习惯为何重要:

不是干巴巴的说教,而是把“课间、放学后、周末、假期的休息和适当的休闲活动”比作调整心情、养足精神的的好方法。

“整理错题”是成绩好的孩子的学习方法,让孩子学会归纳、举一反三。

当孩子理解习惯背后的意义,行动才有了内在动力。

第一,可视化学习计划表,让坚持不再痛苦。

书中一开始就教家长带着孩子一起制定学习计划,计划一旦制定,孩子自然而然会想打卡完成,直至让学习成为日常生活的一部分,可以快快乐乐地自主学习。

亮亮每完成一项就兴奋地贴上星星,集满一周就能兑换心仪的小奖励。

第二,科学拆解习惯养成路径。

带着家长和孩子一起做好时间管理,比如先设定一个长期大目标(比如“提高专注力”),我们再分解成若干个短期小目标(半年的、一个月的、一周的),需要具体可行的任务、进度以及要达到怎样的效果——“番茄钟专注练习”、“书桌整理魔法”等等,降低孩子开始时间管理时的启动难度。

一个个短期小目标的不断完成,最终会发现原来长期大目标并不是遥不可及的!

当亮亮在“魔法书”的引导 下,一步步把行为刻进自己的生物钟里,学习效率自然水涨船高。

张姐感叹:“以前盯得再紧,就像拳头打在棉花上。现在他自己知道该做什么、怎么做,养成了好习惯,成绩提升反而蹭蹭蹭地快!”

《好习惯带来好成绩》不是承诺一夜提分的“神药”,而是一套帮助小学生、尤其低年级小学生培养好的学习习惯的成长工具。

培养自驱型学习的7个好习惯——提前预习、专注听讲、及时复习、高效作业、乐于探究、科学记忆、自主阅读,环环相扣,缺一不可!

当核心习惯已经内化为孩子的惯性行为,好成绩不过是良好习惯体系下结出的自然果实。

家长与其在分数上焦虑内卷,不如从根源入手——帮孩子建立赢在未来的好习惯。

《好习惯带来好成绩》专6-12岁孩子设计,从专注力到时间管理,从学习策略到情绪管理,培养受益一生的底层能力!